RemoteXs について

» FAQ

管理者ガイド

ユーザーガイド

1. RemoteXs全般

Q1. RemoteXsとはどのようなサービスですか?

RemoteXsはクラウドを利用したリモートアクセスサービスです。個人用のIDとパスワードでRemoteXsのポータルサイトにログインし、所属施設で購読しているオンラインコンテンツへアクセスすることができます。

また管理側の機能として、ユーザ・部局・出版社単位での利用統計を取得できるほか、設定した部局に特定のコンテンツを割り振ることでアクセスの制限を行う機能も提供しております。

Q2. VPNとどのように違いますか?

VPNは暗号化の技術を利用し、自分の端末をあたかも施設の端末として利用することを実現したサービスです。施設内のネットワークを介するため、既に購読しているサービスに変更を加えることなく利用できる反面以下のようなデメリットがあります。

1. 悪用された時の被害が大きくなってしまう

2. 誰がコンテンツをどのように利用しているかを収集することが難しい

RemoteXsは施設外設置のポータルを経由して出版社へのアクセスが提供されるため、VPNのように施設内ネットワークへログインする必要がありません。このポータルサイトはお客様毎に個別のものが提供されており、誰が、あるいはどの部局がどのコンテンツに何回アクセスしているか等の情報も詳細なログを組み合わせて正確に把握していただくことができます。

Q3. EZ proxyとどのように違いますか?

EZ ProxyもRemoteXs同様リバースProxyサービスですが、DB中心の図書館のソリューションとなります。RemoteXsが、管理者がユーザ、コンテンツを制限して利用統計を管理する目的で開発されたのに対して、EZ Proxyでは図書館のコンテンツの外部利用に焦点を当てて開発されております。古くからあり、比較的安定していますが、RemoteXsに比べて、利用統計の情報量が少ないのと、お気に入り等個人用のカスタマイズが難しいサービスです。

Q4. 学認等のサービスとどのように違いますか?

学認等のサービスは大学をまたがる組織で、利用可能なシングルサインオンのサービスであり、主に大手の出版社のコンテンツにアクセスが可能です。RemoteXsでは、学認未対応の出版社も含む、図書館ポータル自体を学認のIDとパスワードでアクセスするように設定することができます。

Q5. 導入することで、図書館にはどのようなメリットがありますか?

図書館(管理者)用のダッシュボード上の機能は大きく分けて二つあり、

1. コンテンツの利用状況が把握できること

2. 学内(社内)で購読しているコンテンツを一元管理できること

が挙げられます。

RemoteXsは誰が、またどの部局(ユーザカテゴリ)がどのサイトに何回アクセスし、論文PDFをいくつダウンロードしているか等をモニタしています。また部局に特定のデータベースを紐づけることで、その部局に対してどのデータベースのアクセスを許可するかを設定することも可能です。

Q6. 何名から購入可能なサービスでしょうか?

大学では最小規模は1000名まで、30,000名以上は別途見積という形での提供となります。企業では最小単位は200名までとなります。病院では、ユーザを対象としたサービスを提供しております。価格は代理店にお問い合わせください。

Q7. RemoteXsのポータルサイトへはどのようなデバイスからアクセスができますか?

インターネットに接続可能なパソコンおよびスマートフォン、モバイルデバイスのWebブラウザを介してアクセスすることができます。

Q8. RemoteXsのサーバはどこにありますか?

日本のAWS(Amazon Web Service)のクラウドサービスを利用しており、国内のサーバを介してサービスを提供しております。

Q9. ISOの情報セキュリティ対策はどうなっていますか?

RemoteXsの提供元であるEclat Engineering社は、ISO 27001(Information Security Standard) Certificationを2017年に取得しております。またISP9001-2015の認証も既に受けております。

海外では政府研究機関など、セキュリティに敏感なクライアントにもRemoteXsをご利用いただいています。

Q10. ポータルサイトのセキュリティ対策はどうなっていますか?

ファイアウォールは、Webポート(80および443)とssh(22)へのアクセスのみを許可し、Webアプリケーションとsshに対するBrute Force攻撃は自動禁止でブロックされます。システムへのssh(ターミナル)アクセスの2ファクタ認証(OS管理に必要)を行い、SQLインジェクションや他の一般的な攻撃からWebポータルを保護しています。アクセスログは最低1ヶ月間維持され、WebポータルはSSLで保護するよう推奨しています。ログインフォームのCAPTCHA(オプション)に対応しています。

Q11. RemoteXsのポータルから出版社サイトへのアクセスを行うにあたって、図書館側でなにかすべきことはありますか?

管理者の方には以下3点をお願いしております。

1. RemoteXsのポータルサイトを提供するURLの決定

基本的にxxx.remotexs.coのxxxの箇所となりますが、お客様ドメインでもご利用いただけます。

2. 出版社様へ、お客様RemoteXsのIPアドレスの連絡

当該のIPアドレスがお客様にのみ利用される証明書を弊社から提供いたします。その証明書を出版社にご提示ください。

3. RemoteXs経由でのデータベースアクセステスト

ご購読前に弊社で調整を行いますが、最終的にはお客様との調整の上データベースをRemoteXsで利用できるように作業を進めてまいります。

Q12. RemoteXsのポータルサイトのIPアドレスは共有されることはないでしょうか?

ポータルサイトのIPアドレスは、施設毎に異なるIPアドレスが割り振られます。共有したIPアドレスは利用いたしません。

Q13. 図書館のポータルサイトを利用することは出来ますか?

可能です。この場合、RemoteXsはバックエンドで動作するサービスとなります。

ただし、下記のようなケースではRemoteXsが正常に動作しない場合もございます。

-

- HTTPとHTTPSの混在するサイトの場合

- フォームにGoogle CAPTCHAを利用している場合

- Javascriptに依存、もしくはAPIベースの機構を多数備えているサイトの場合

(3.については、RemoteXs上で閲覧できるようにするための設定にお時間を要する場合がございます。)

Q14. 自施設外のアクセスのみでリモートアクセスのサービスを提供したいのですが、コントロールは可能でしょうか?

可能です。RemoteXsにはOnsiteのお客様のIPを登録することで、OnsiteとOffsiteを設定することができます。Onsiteで提供するコンテンツやOffsiteで提供するコンテンツのコントロールを行うことができます。

Q15. 他社製の図書館関連WidgetなどはRemoteXsのポータルに統合できますか?

Eclat社に相談上、可能な範囲で対応いたします。仕様上はWidgetがあればWeb OPAC、RSS Feeds、Online Newspaperなどのリンクを個別に統合できます。(Widget設定例は、下のリンクをご参照ください)

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Configuring_The_Summon_Service/Configurations_Outside

Q16. 自施設にITインフラの整備がない場合、RemoteXsを利用することはできるのでしょうか?

可能です。RemoteXsはクラウド型のサービスであるため、インターネットで接続されているPCやモバイルデバイスがあればご利用いただけます。

Q17. 標準で設置されている検索機能では、どこまでの検索が可能でしょうか?

ポータルの検索窓からはタイトルの検索ができますが、コンテンツレベルの検索は提供しておりません。横断検索等については可能な範囲での対応となりますが、Widgetを介してRemoteXsのポータルに統合することができます。(詳細はQ16をご確認ください)

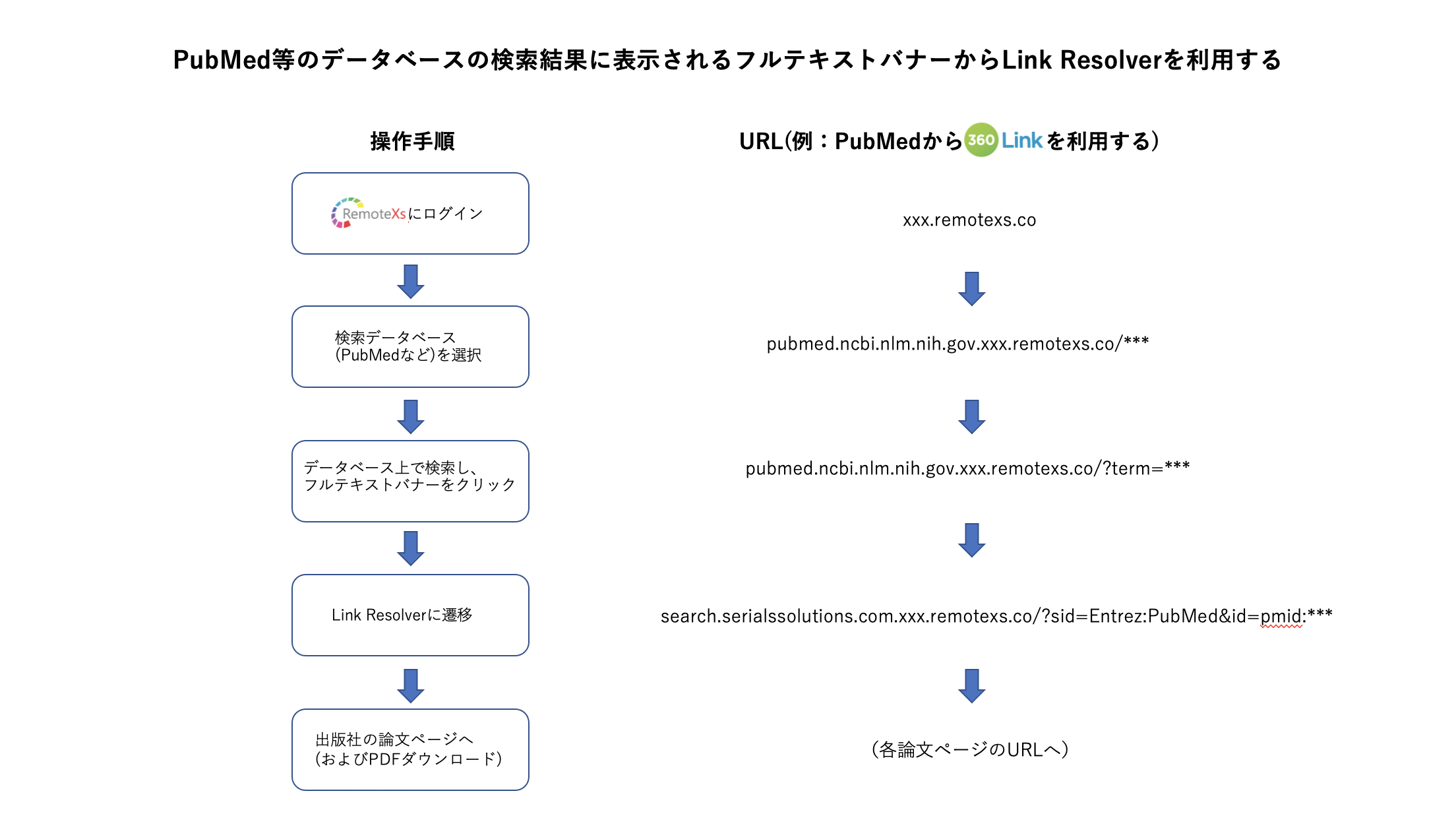

Q18. リンクリゾルバの利用は可能でしょうか。

可能です。国内のお客様にはSFX, 360Linksをご利用いただいた実績があります。

各リンクリゾルバも通常の出版社サイトと同様、RemoteXsのプロキシサーバを介したアクセス設定を行います。またPubMedや医中誌などの検索結果のバナーからにリゾルバに遷移する経路でも同様に問題なくご利用いただくことが可能です。

なおRemoteXsにログインしていない状態でリンクリゾルバを利用し、論文に行き着いた段階でRemoteXs経由のアクセスに変換することはできませんので予めご了承ください。

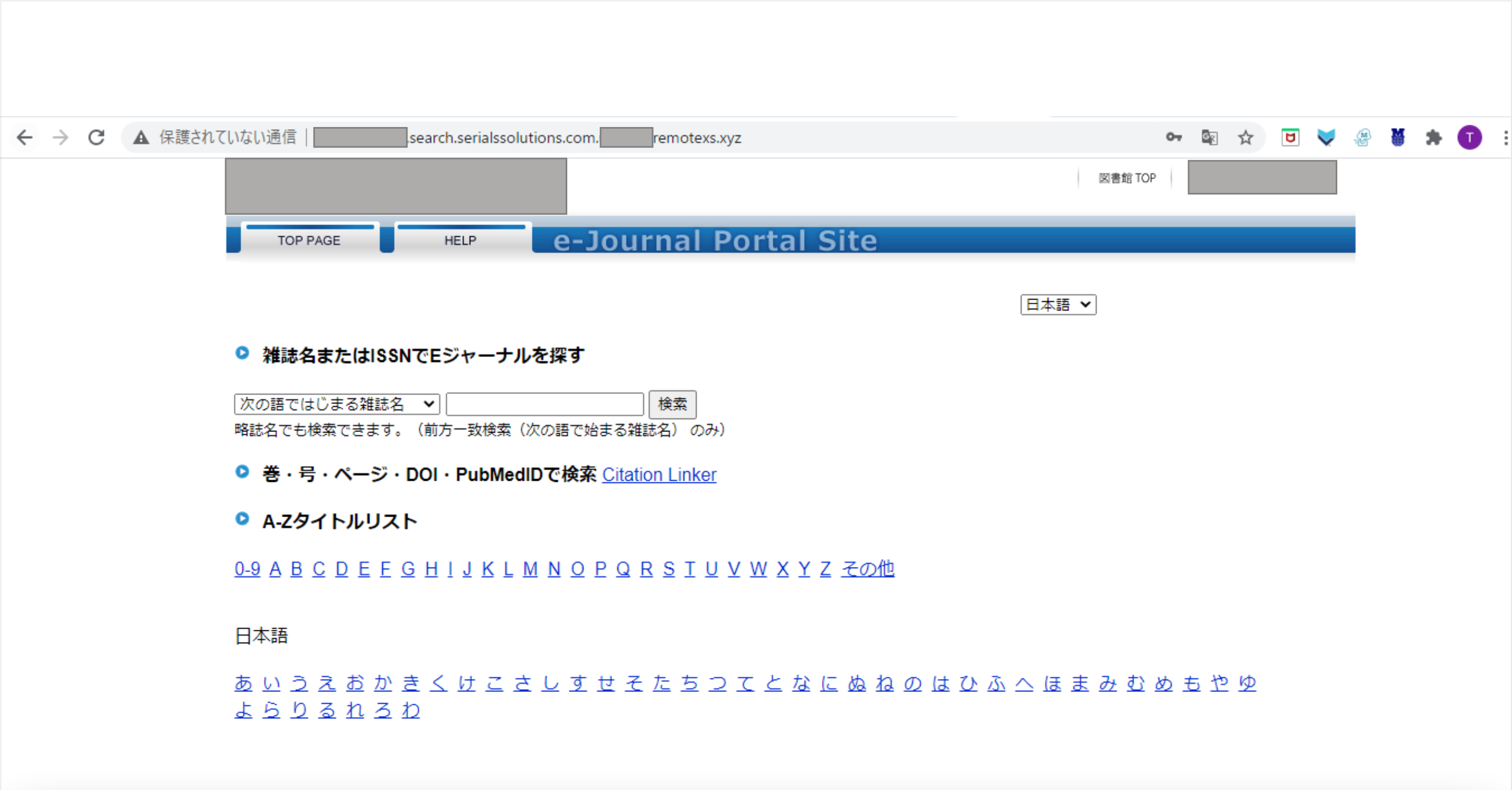

Q19. A-Zを利用することは可能ですか?

可能です。国内のお客様における実績もございます。

例といたしましては、下記のような形での提供をさせていただいております。

Q20. ディスカバリーサービスの利用は可能ですか?

可能です。国内ではEBSCO Discovery Service、海外ではSummonの利用実績がございます。

例えばEBSCO Discovery Serviceの場合、下記の画面のような形でのリモートアクセスサービスご提供となります。

※仕様上、遷移先のリンクによってはアクセスがサポートされないケースもございますのであらかじめご了承ください。

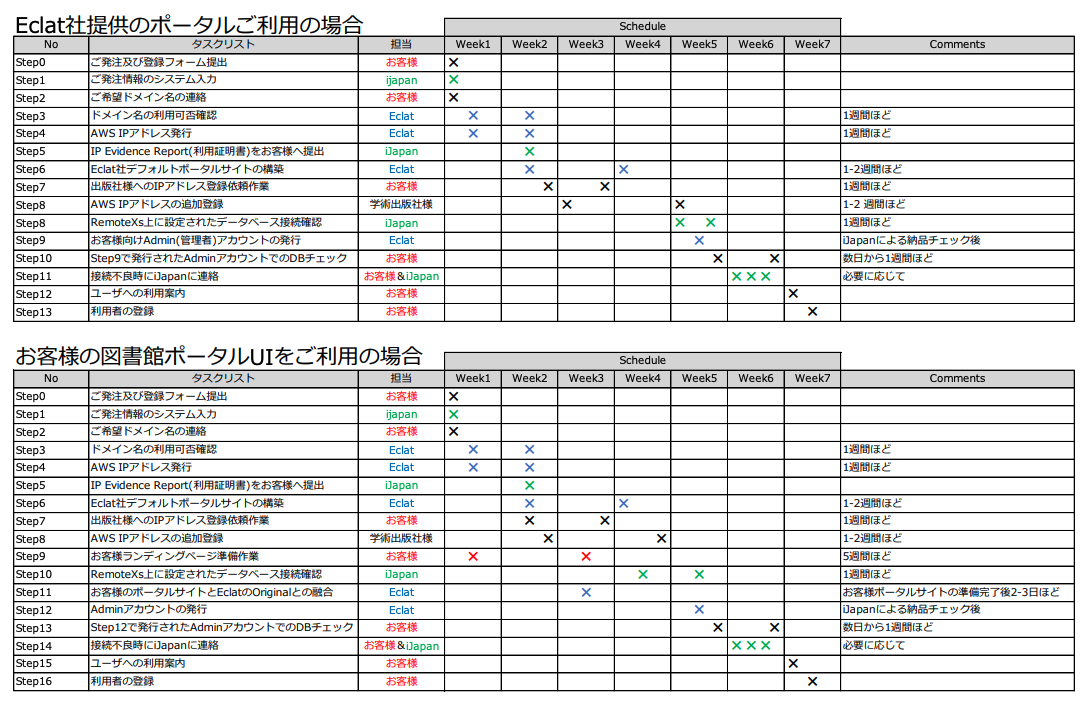

Q21. ポータルの構築にあたって、どの作業にどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

状況によりかかる時間に多少のずれや順番の前後もございますが、目安として下の表の通りの構築スケジュールでのご提供となります。

Q22. RemoteXsはどのような保守体制で運用されているのでしょうか?

お客様のRemoteXsポータルサイトは24時間365日モニターされており、障害の有無が自動でチェックされております。弊社ではシステムからのアラートメールを確認した時点で、当該ポータルサイトのアクセス可否を手動で確認の上、必要に応じた対応を行っております。

弊社の保守対応時間は、平日9:00-18:00となります。

RemoteXsの提供元Eclat社への確認・対応要請等は、上記の時間に対応させていただきます。

なお土日および祝祭日の緊急対応につきましては、アラートメールによりRemoteXsサイトのアクセス不具合が確認できた場合に限りEclat社へ復旧依頼を行います。ただし、障害発生時の時間帯等の要因により翌営業日以降の対応になることもございます。予めご了承ください。

Q23. RemoteXsを利用できるキャンパスや関連施設を増やすためにはどうしたら良いでしょうか?

まず現在RemoteXsでご利用いただいているコンテンツが、お客様の他のキャンパスや関連施設において利用が許可されているかどうかを出版社様にご確認ください。

またRemoteXsは仕様上、各キャンパス・施設内ではデータベースの部局利用制限の設定が可能ですが、ジャーナルや電子ブック単位で部局利用制限をかけるのは不可能となっております。

上記は例えば施設1でElsevier社のScience DirectのAとBとCのジャーナルを購読、施設2では同社同データベースのBとCとDのジャーナルを購入している場合は、1つのRemoteXsのクラウドサーバで制御できないため、拠点ごとにRemoteXsをご購読していただく必要が生じます。

Q24. RemoteXsはどのブラウザに対応していますか?

以下については、動作が保証されております。

Google Chrome: Version 65またはそれ以上

Firefox: Version 60またはそれ以上

Microsoft Edge: Chromiumベースのもの以降

下記のブラウザについては、動作保証対象外となっております。

(環境により、ロードが終わらない、画面のユーザインターフェースがきちんと表示されないなどの不具合が発生する可能性がございます。)

Safari: PC、モバイル版双方とも

Google Chrome:モバイル版

Firefox:モバイル版

2. ユーザ登録編

Q1. どのようにしてユーザを登録することができますか?

ユーザ登録は管理者が行います。管理者が一名づつ登録することもできますし、Excelのフォーマットを利用して、複数のユーザを一度にまとめて登録することも可能です。詳しい方法については弊社マニュアルの「ユーザ登録編」に記載がありますので、そちらをご確認ください。

なおSAML認証などとの連携を行う場合、RemoteXs側ではユーザ登録を行う必要はございません。

Q2. Excel等での大量のユーザ登録はできますか?

メールアドレス、氏名、ユーザ名等をExcelで一括登録することができます。※(注)ユーザグループだけは事前に登録いただくか、アカウント作成後に別途登録いただく形となります。

Q3. ユーザにどのような制限をかけることができますか?

ユーザには、利用満了日の設定と所属させるユーザカテゴリを設定し、利用コンテンツを制限させることができます。

Q4. ユーザカテゴリにはどのような意味があるのでしょうか?

ユーザカテゴリは組織の中の所属している部局を指します。作成し

Q5. 施設内のシングルサインオンシステムと統合することは可能ですか?

SSOの設定時1回のみの追加費用にて、SAML(Secure Assertion Markup Language)を利用したSSOに対応しており、学認やActive Directoryなどのサーバを介した設定をEclat社側で行うことができます。(要テストアカウント)

Q6. ユーザ登録時やパスワード変更時、システムから利用者にメッセージが送付されることがありますか?

ユーザ登録時は、システムから自動的にウェルカムメールが送信されます。パスワードが変更されたときにメールが送信されることはありませんが、パスワードの再設定要請をした際は、設定変更手続きの案内メールが自動的に送信されます。)

またアカウントの有効化(承認時)、無効化(削除時)、ブロック時は、通知メールを送信するかしないかを恣意的に選択することができます。

Q7. RemoteXsのシステムから自動送信されるメールの内容を変更することはできますか?

電子メールテンプレートから変更したいメールを選択し、変更することができます。

3. コンテンツ登録編

Q1. どのようなコンテンツを登録することができますか?

オンラインで提供されるコンテンツが対象となります。データベースとデータベースに紐づくオンラインジャーナルやeBooks, Conference ProceedingsやStandard等が対象となります。現状では、1つの出版社ドメインにつき1つの認証方式にて対応しております。例えば、出版社との契約でIDにより異なるコンテンツのアクセスができる場合は、1つのIDしか登録できません。

Q2. コンテンツの登録についてどのような認証をサポートしていますか?

IP認証のコンテンツのみ対応しております。

また、同時ユーザ数ベースのコンテンツを登録する場合、コンテンツの利用後にユーザがログアウトしないと次のユーザがコンテンツへアクセスできないケースがございます。このようなケースにおいては、コンテンツの利用後、ログアウトボタンなどによる当該データベースからの手動ログアウトが必要である旨をRemoteXsのユーザ様にお知らせください。

Q3. コンテンツの登録にあたり、どのような準備が必要ですか?

基本的に契約上、リモートアクセスが可能なコンテンツが対象となります。リモートアクセス契約を締結していない(リモートアクセスを行うことで別途の費用が発生する)コンテンツはリモートアクセスの契約を行なった上で、ご利用ください。

コンテンツの登録方法については、個別にコンテンツを登録することも、Excel等でデータベースリストを作成してアップロードする一括登録を行うことも可能です。一括登録を行った場合、ファイル自体もRemoteXs上で保存されるため、次回以降のメンテナンスが容易になります。また、文献レコードはジャーナル、eBooks、Conference Proceedings、Standardを指し、こちらも文献のタイプを設定することで1つのファイルで管理し、アップロードすることができます。文献レコードは常に親のデータベースの指定が必要となります。

Q4. コンテンツの登録の制限はありますか?

データベース、文献レコードともに、最大65535 までのレコードを登録できます。

Q5. リソースグループとは何でしょうか?

リソースグループは、提供するコンテンツ(ドメイン単位)の集合体となります。このリソースグループとユーザカテゴリ(部局)を設定し紐づけすることで、管理者は、特定のユーザカテゴリに提供するコンテンツを制限することができます。リソースグループは複数登録ができますので、コンテンツA,B,Cでリソースグループ1、コンテンツAとBでリソースグループ2という形での設定ができます。

Q6. ジャーナルや電子ブックを登録したいのですが、データベースの登録は必要ですか?

ジャーナルや電子ブックは、1つの登録でも親となるデータベースの登録は必須となります。親となるデータベースをポータル上で表示させたくない場合は、管理者によりデータベース名をポータル上で非表示にすることができます。

Q7. 同時アクセス数に制限のあるデータベースにアクセスできません。

出版社様とのご契約内容により、同時アクセス数制限が含まれているデータベースも、制限のないデータベース同様RemoteXsでご利用いただけます。

同時アクセス数の契約形態のデータベースにアクセスできなくなる一つの理由として、アクセス数がいっぱいになっていることが考えられます。この場合は、最大同時アクセス数以上のアクセスが拒否されている正常な状況です。多くの場合、ユーザ様にデータベースからの手動ログアウトを行っていただくことで他のユーザ様がアクセスできるようになります。

仕様上、RemoteXsからのログアウトのみを行ってもデータベースのセッションは継続したままとなります。したがって、データベースからのログアウトを行わないと最大同時アクセス数いっぱい分のセッションが常に継続します。こうなると別のユーザがログインできなくなりますので、弊社では各々のユーザ様にデータベース自体からの手動ログアウトを徹底していただくよう、管理者様からアナウンスしていただくことを推奨しております。

Q8. RemoteXsを利用して出版社のサイトにアクセスすると画像の表示位置がおかしくなったり、表示されないことがあります。

出版社様側のページがレスポンシブデザインに対応していなかったり、URLの変更があった場合にこのようなトラブルが発生することがあります。後者の場合はRemoteXs側の設定を変更することで対応いたしますので、お申し付けください。場合によっては、RemoteXsを介さない場合の通常アクセスと同等の完全な画面表示ができないことがありますのであらかじめご了承ください。

Q9. 日本語のコンテンツは動作するのでしょうか?

A9. 2023年1月時点では、下記データベースとの接続実績がございます。

・ アジア経済研究所学術研究リポジトリ (ARRIDE)

・ 医書.jp

・ 医中誌Web

・ 大宅壮一文庫(Web OYA-bunko)

・ 音楽文献目録オンライン

・ 化学書資料館

・ 癌と化学療法

・ 聞蔵Ⅱビジュアル

・ 紀伊国屋書店学術電子図書館(KinoDen)

・ 今日の診療

・ 今日の臨床サポート

・ 系統別看護師国家試験問題・保健師国家試験問題WEB

・ 経葉デジタルライブラリー

・ 研究社Online Dictionary

・ 最新看護索引Web

・ ざっさくプラス

・ 産経新聞データベース

・ ジャパンデジタルアーカイブスセンター

・ ジャパンナレッジ(Japan Knowledge)

・ 小学館コーパスネットワーク

・ 情報処理学会電子図書館

・ 中央経済DBライブラリー

・ 中日新聞・東京新聞データベース

・ 電子情報通信学会

・ 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー

・ 日経BP記事検索サービス

・ 日経テレコン21

・ ニッケイ新聞

・ 日本国際問題研究所データベース

・ ビジュランクラウド

・ ブリタニカ・オンライン・ジャパン

・ 毎索

・ メディカルオンライン

・ ヨミダス歴史館

・ ルーラル電子図書館

・ レファコレ

・ Bookplus

・ JdreamⅢ

・ Magazineplus

・ Maruzen eBook Library

・ NAXOS Music Library

・ TKCローライブラリー

・ Westlaw Japan

・ 朝日新聞クロスサーチ

Q10. 個人のユーザID・パスワードでログインして利用するサイトはRemoteXsで利用することはできますか?

A10. RemoteXsではIP認証のコンテンツのみ対応しております。

利用に個人のアカウントログインを必要とするコンテンツおよび機能(個人用アラートや検索結果の保存など)はご利用いただけません。

※SciFinderについて

SciFinderはIP認証でありながら利用に個人ID/パスワードを必要とするサービスです。現状サポートしております。

4. 利用統計編

Q1. RemoteXsでどのようなログが取得できますか?

利用統計は、セッション数、IPアドレスのログ、Usage Report(利用統計)に大別されます。セッション数は現在のセッションで誰がログインしているかユーザ名単位で把握し、同時セッション数を過去90日までのレポートをCSVファイルで提供します。IPログでは、ユーザ名とメールアドレス、IPアドレスとログインのタイムスタンプを表示します。

Q2. Usage Report(利用統計)はどのような情報が取得できますか?

利用統計は、デフォルトで施設全体の日毎のPDFファイルのダウンロード数を表示します。ユーザ数、ログイン数、トータルダウンロード数、ダウンロードData(MB)とBrowsing Data(MB)とTotal Data(MB)を表示します。ユーザカテゴリ毎、リソース毎に、ユーザ毎も表示します。これにより、部局での利用コンテンツの正確な実績を計ることができます。ただし利用統計はドメイン毎の統計となりますので、タイトル毎の利用については出版社のCounter準拠の利用統計をご参照ください。

Q3. RemoteXsの利用統計はどのようなフォーマットで出力できますか?

利用統計のグラフのプリントやCSVファイル、HTML、XLS等のフォーマットで出力も可能です。

Q4. RemoteXsの利用統計はどのように活用したら良いですか?

利用統計を取得することで、場合によっては、部局ごとの課金の参考情報の収集や、次年度のコンテンツ購読計画を策定することができるようになります。また、利用の多い部局に必要なコンテンツを提供することで、より多くの利用を見込める可能性があります。ただし、学術コンテンツの利用についてはアウトプットのためのコンテンツ利用であるため、コンテンツの利用だけでなく、アウトプットとのバランスにて購読計画を立案することをご推奨します。

Q5. ジャーナル毎の利用統計は確認できないでしょうか?

現行のRemoteXsでは難しい状況です。同じ会社のサービスで、MyLOFTというサービス(GoogleChromeのブラウザにAppsを設定することで、RemoteXsのポータルで利用するのと同等の管理機能を実現する製品)により、ジャーナル単位での利用統計を取得することができます。

備考:ジャーナルレベルの利用については、DOI等からジャーナル名がわかるものに限られるため、大手の出版社のジャーナルタイトルが対象になります。

Q6. 出版社から送られてくる統計データの内容とRemoteXsの利用統計が合致しません。なぜですか?

RemoteXsで回数のカウントを行っているのはPDFのダウンロード数ですが、各出版社様の「ダウンロード」の定義は、多くの場合フルテキストビューが閲覧された回数を指します。このフルテキストビュー閲覧回数がHTMLかPDF(もしくはその両方)かは出版社様により定義が異なります。また、「ダウンロード」にはオープンアクセスの記事が閲覧された回数を含んでカウントしない出版社様もございます。

上記のようなケースにおいては、RemoteXs側で生成される統計データと出版社様から送られてくるデータが相違する場合がございます。COUNTER非準拠製品であるRemoteXsの仕様上、購読されているコンテンツかオープンアクセスかどうか、HTMLのページがフルテキストか抄録か、または検索結果のページなのかなどの判断はできない仕様となっております。RemoteXsの利用統計については、あらかじめこれらの点をご了承いただいた上ご利用をいただいております。

基本的にRemoteXsの利用統計は「どの部局が、どんなコンテンツをどれくらい利用しているのか」を概観として理解するためのもので、その後の指針を決定するための材料としては十分にお役立ていただけるものという認識でおります。どうしても必要な場合に限り、別途費用で四半期単位でのHTMLのフルテキストビューをカウントした生データを生成することも可能です。(要相談。相当のお時間をいただきますので、ご了承下さい。)

Q7. 個人がどのタイトルにアクセスしたかを確認することは出来ますか?

RemoteXsでは不可能です。後継のMyLOFTではジャーナル単位のダウンロードログを提供しており、個人がどのジャーナルを多く利用しているか知ることが出来ます。(2021年7月現在、MyLOFTの国内導入時期は未定となっております。)

5. トラブル編

Q1. どのデータベースにもアクセスできないユーザが一部に発生しています。どうすればよいでしょうか?

もしそのような状況が発生した場合、管理者画面には下記をご確認ください。

①ユーザカテゴリにリソースグループが紐づいているかどうか

②当該ユーザに、ユーザカテゴリが割り振られているかどうか

③ユーザカテゴリの期限が切れていないかどうか

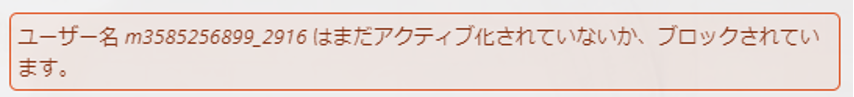

Q2. ポータルにログイン出来ないユーザがいます。どうすればよいでしょうか?

ログイン時に下のような表示がされている場合、ユーザがブロックされている可能性があります。管理者ユーザ様は、ダッシュボードの「RemoteXsユーザ」タブから、「ブロックされたユーザ」を選択し、当該のユーザがブロックされているかどうかを確認してください。もしブロックされている場合は、右に表示されている「Unblock User」をクリックしてください。

Q3. 不具合が発生するなどして利用できないデータベースをポータルから非表示にするには、どのような操作が必要でしょうか。

①ダッシュボードの「コンテンツタブ」にて非公開にしたいデータベースを選択します。

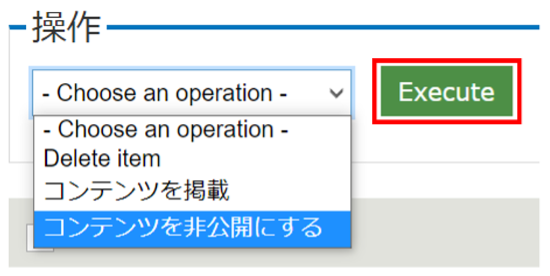

当該データベースの左側のチェックボックスに青いポッチが入ったことを確認したら、プルダウンから「コンテンツを非公開」を選択し”Execute”ボタンをクリックします。

上図:「コンテンツを非公開にする」オプションとExecuteボタン

上図:チェックボックスに青いポッチが入り、選択された状態

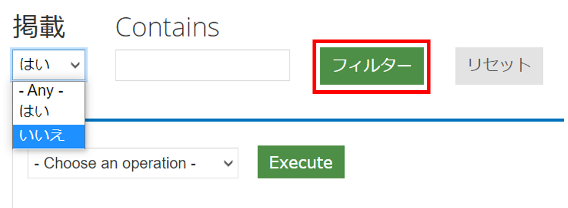

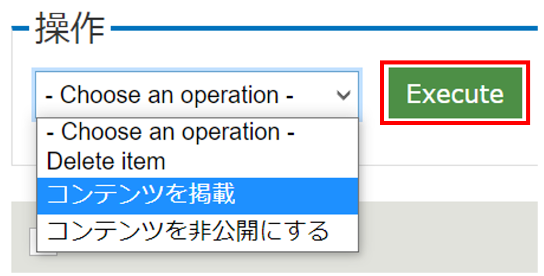

②当該データベースの接続が復旧したら、「掲載」のプルダウンから「いいえ」を選択し「フィルター」ボタンを選択します。この作業で非公開のデータベースが表示されます。①と同じようにチェックボックスを選択し、青いポッチが入っていることを確認したのちに「コンテンツを掲載」オプションを選択し、”Execute”ボタンをクリックします。

以上で不具合が発生したコンテンツをユーザに公開しなおす作業は完了となります。

上図:非公開のデータベースを表示させる「いいえ」オプションと「フィルター」ボタン

上図:「コンテンツを掲載」オプションとExecuteボタン

注意事項

※1 Eclat社から提供されているRemoteXsのポータルユーザインターフェースをご利用のお客様にのみ対象の作業となります。

※2管理者のポータル画面では、掲載、非公開の設定に関わらずすべてのコンテンツが表示される仕様となりますのであらかじめご了承ください。

Q4. 機関IPを通した接続では利用できる機能が、RemoteXsを介したアクセスだと利用できないことがあります。機関IPを通した際と変わらない利用をしたいのですが、可能でしょうか。

各データベースの検索やその結果表示および、論文などのコンテンツへのアクセスに関わる核となる機能については基本的に対応いたします。

一方で、ボタン画像の表示など、コンテンツへのアクセスに直接関わらない機能はEclat社の対応状況などにより優先順位を下げて対応されることがありますことをご留意ください。

また、各データベース内で個人用のID/パスワードを入力しないと利用できない機能は、RemoteXs経由でのアクセスにおいてサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。

Q5. ブラウザからプライバシー警告が表示され、出版社のサイトにアクセスできません。

Eclat社側でSSL証明書設定の対応を行う必要がございますので、発見時は弊社までお申し付けください。

ブラウザからのプライバシー警告は近年特に多く発せられるようになりましたが、URLが書き換えられるRemoteXsの仕様上すべてのケースに早急な対応ができない場合がありますので、予めご了承ください。

なお当該の問題はリバースプロキシの技術を利用しているRemoteXs特有のものとなりますが、後継のMyLOFTは透過プロキシという別の技術により、同じ問題は発生しないものという認識です。どうしても運用に支障が出る場合は、MyLOFTへの移行をお勧めいたします。

Q6. 何度かログインに失敗したら、アカウントがブロックされたようです。どうすればよいでしょうか。

RemoteXsでは、同じアカウントで6時間以内に5回ログインに失敗すると、その後30分間は一切ログイン出来なくなります。

30分経ちましたら、再度ログインをお試しください。

Q7. RemoteXs経由で出版社サイトにアクセスしようとすると、「人間であることを確認します」というメッセージが表示され、先に進むことができません。

Cloudflareと呼ばれるサービスによりアクセスがブロックされている可能性があります

出版社様にお客様のRemoteXs IPアドレスのホワイトリスト化を行っていただく必要がございます。以下の手順に従って作業いただくよう、お客様から出版社様へご依頼いただくようお願い申し上げます。

1. Cloudflareのアカウントにログインします。

2. Firewall→IP Access Rules→Whitelistの順に進みます。

3. お客様のRemoteXs IPアドレスを入力し、’Add’をクリックします

4. ページ下の’Save’ボタンをクリックします。